- 発表者

- 山田 佳保里

ニチイホーム大宮公園(介護付有料老人ホーム)

研究にいたる背景

怪我により自分の想いと身体の機能が伴わず、したい事が出来ない生活となり、日常生活動作と共に生活の質も下がっているO様。

活力無く自分から他者とのコミュ二ケーションも行わない為、居室に閉じこもりがちである。入居する前の入院期間も3週間と比較的短く、ホーム内従業員が積極的に取組むことで早期回復が見込めるのではないかと理学療法士のアドバイスもあり取り組んだ。

研究目的

お客様の「自分で出来る様になりたい。気ままにポーっとした生活を送りたい!!」というご要望にこたえる。

研究方法

仮説

- 生活を行うにあたり、車椅子から脱却をする事で、自身の生活範囲が広がる。(ADL向上)それに伴いストレスも軽減すると考えた。(QOL向上)

- 他者との関わりを増やす事で、職員も介入しながらコミュニケーションが取れるのではないか、気持ちが内から外に向くのではないかと考えた。

数値評価方法

数値評価方法

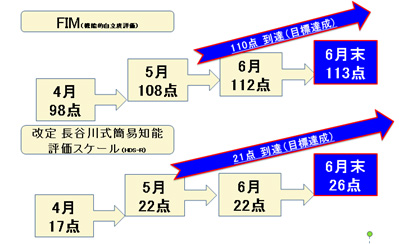

- FIM(機能的自立度評価)※目標:110点

⇒110点で理論的に介護時間0分となる。 - 改訂長谷川式簡易知能評価スケール※目標:21点

⇒30点満点で評価し、20点以下は認知症の可能性が高いとされる。

実践内容

- 週1回の定例ミーティング実施(全18回の開催)

⇒進捗報告及び次週の課題設定 - 全スタッフへの伝達・実行

⇒役職・日勤リーダーを通じての伝達、実施状況をシステム入力、システム入力状況から理解度の低いスタッフへ声掛けし、巻きこみを図る。 -

- 朝の体操時に下肢筋力強化を各スタッフが考え毎日実行。起立訓練の実施。

(目標1日100回、ADLの近いお客様と一緒に) - 集団リハビリの実施。外出意欲向上を狙ったガーデニング。(植木水遣り)

- 外出レク、外食レク参加。

- 朝の体操時に下肢筋力強化を各スタッフが考え毎日実行。起立訓練の実施。

結果

お客様の変化

- FIM(機能的自立度評価)

98点(初回)⇒108点(1ヵ月後)⇒112点(2ヵ月後)⇒113点(最終)- ※

目標の110点OVER

- ※

現在、入浴時には安全のため軽介助を実施。

- 車椅子⇒杖歩行

- キザミ食⇒1口大

- 機械浴⇒介助浴

- 体重約2kg増加

- ラジオ体操や外出レクに積極的に参加

- ※

- 長谷川式知能評価(HDS-R)

17点(初回)⇒22点(1ヵ月後)⇒22点(2ヵ月後)⇒26点(最終)- ※

目標の21点OVER

- 研究前は食事の際に声掛けによる誘導だったが、毎食自発的に居室から出てこられるようになった。

また、食後早く居室に戻ることを望まれていたが、リビングの滞在時間が長くなった。 - 以前より明るく活き活きしており、少し自信もついた為前向きな発言が聞かれ、ちょっとした会話でも笑顔が出るようになった。

- ※

職員の変化

- 介護職員が皆、FIMの評価が出来るようになった。

- 起立訓練を通じて介護職員が正しい立ち姿勢立ち方を知ることが出来、他お客様への介助スキル向上に繋がった。

- お客様や職員の取組みでここまで変われる事もあると身をもって体験する事が出来た。

- 開設2年目の新しいホームで、何か大きな事を皆で取り組み、共有する事を目標にし、日頃の研究の取り組みに対する特別記録事項が増えていくのも感じる事が出来た。

考察

お客様関連

- ADLの大幅な向上により、自分自身で出来る事が増えたためストレスが軽減した。

- 生活範囲の拡大によりリビングでの滞在時間が増え、外出意欲の出現などQOLの向上に繋がった。

その他

- 介護職員の積極的な声掛けによる機能訓練を継続的に行なうことにより、理学療法士の計画に基づくADL向上が予定通りに図れた。

- 訓練開始当初は息切れが顕著に見られたが、現在は見られなくなり心肺機能や体力も改善されたと思われる。

- 機能訓練時の職員との会話や居室外での時間が増えることにより、認知面の改善が図れHDS-R評価が改善されたのではないか。

- 活動量の向上、生活範囲の拡大、交流関係の拡大によって意欲が向上

⇒認知機能の改善へと繋がったと思われる。

結論

お客様ご本人様が掲げた、「自分で自分の事は出来るようになりたい。気ままにポーっとした生活を送りたい!!」という目標に近づく事が出来た。

理学療法士を中心とした専門職のアドバイスや数値評価を参考にした結果、一定の期間内にするべきことのリストが明確になり介護職員が取組みやすかった。また、研究当初に理学療法士の初期評価から、機能訓練を実施すれば、短期間で最低でも歩行器までは可能と判断されていたことで職員達も前向きに取組むことが出来た。

その結果、看護職も含めホーム内の専門職の知識・経験を取り入れた事で、より良い成果を得る事が実感できた。今後は、マシントレーニングなども取り入れて身体能力の維持向上・転倒防止を図り、ご本人様が望む気ままな生活・やりたいことが出来る環境づくりをサポート出来たら良いと考える。

十分な成果が得られたことを職員全員が自信にして、他お客様の機能訓練にも積極的に取組み1人でも多くのお客様のADL・QOLの向上に関わって行きたいと思う。

参考・引用文献

- 財団法人東京都高齢者研究・福祉振興財団 東京都老人総合研究所 鈴木隆雄,大渕修一監修(2005)

「介護予防 介護予防運動指導員養成講座テキスト」, 東京都健康長寿医療センター編,発行 - 神野哲也監修(2012)「ビジュアル実践リハ--整形外科リハビリテーション」, 相澤純也,中丸宏二編,p.206-221, 羊土社

「FIMによる評価マニュアル」(2015/2/5アクセス)